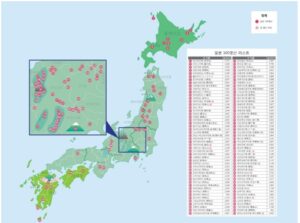

韓国人が登った日本百名山 日本百名山位置図

- Japan Alpine Book Club

- 2021年10月12日

韓国人が登った日本百名山の続編

日本百名山位置図

はじめに

日本の山名に初めて興味を持った山は大山だった。漢字語の山を「セン」と読むのが気になり、日本人登山客に聞いてみたが、みんな「ここではそう読みます」と言うだけですっきりと疑問を解いてくれる人はいなかった。

これまで私は暇あるごとに韓国の山を歩き、単行本『韓国百名山』を出版した。山の名前の解釈に合わせたエッセイ集だ。

百の山を巡ると、山の名前の語源が自然に解けた。当然、固有名詞だと思っていた名前が他の場所でもよく発見されるようになった時、その考えは間違ったものだった。全ての名前は普通名詞で始まった。それだけでなく、漢語表記は固有語の借字に過ぎなかった。

漢字は韓国語がなかった時代の表記にすぎない。漢字が韓国に入ってきた以上、すでに中国の文字ではなく韓国の文字である。しかし、これを類推するのは容易ではない。筆者は韓国と日本の山を行ったり来たりしながら、相当部分を解き明かした。

韓国中東部の江原道(カンウォンド、こうげんどう、日本海に面している)の鷹峰山に石塏峙がある。これは三陟市道渓(ドゲ)邑の地名の由来である。ドは山を意味する「ドル」で、ゲは「ナルゲ(날개、羽)」のように語幹に付いて名詞を作る接尾辞である。山の翼、つまり今日使っている単語「ゴゲ(고개、峠)」だ。日本語の峠(とうげ)は、韓国語の「ドル」が長音に変わっただけで、元の名前がそのまま残っている。

とても嬉しい発見だが、その最大の喜びは黒部五郎岳である。五郎は日本語石塊と関連がある。石ころが転がることを「ゴロゴロ」と表現する。ゴロとは「羊」のことだ。石塊は羊の後ろ向きの様子を、ゴロゴロは羊がよろよろ歩くのを皮肉ったものだ。韓国で「ゴルゴルハダ(瘦せこける)」は羊の否定的な姿を投影したものだ。ゴロは韓国のユンノリ(韓国伝統遊び)のコルだ。韓国と日本の学者たちが解き明かした内容だ。日本の山の名前を探求していなかったら、私としては知らなかったはずだ。そして、慶尚南道固城の居留山の由来を死ぬまで気にしていたか、葛山から分かれた山の名前であると誤解したままだろう。日本の黒部五郎岳⋅五竜岳と韓国の居留山は「傑の山」であり、東豆川の傑山と一つで羊の毛に象徴される一点のくもりもない白い山だ。山名は単純な解釈では説明できない。名山ほど多様な意味がある。そして、韓日両国が合作してこそ、その意味が明らかになる。富士山がいい例だ。

富士山は古文献に福慈岳、不二山、不尽山と書かれており、不死山だったともいわれる。韓国では概して「火の山」と解釈する。

富士を韓国語の「ブ」と日本語の「シ」と読み、「ブシタ(부시다、火打)」の「ブシ、打」である。火打ち石をぶつけて火を起こす行為は、この世に魂を吹き込んだ行為だ。「まぶしい」は一面白い世界で何も見えない状態をいうように、そこは一点のかけらもない白い世界だ。富士山は火をつけてこの世に生命を吹き込み、太古の姿をとどめている山だ。

一方、富士の富は日本語「とよ」と読み、山の古語「ドル」にその由来を探ることができる。漢字の富でわかるように、山は豊かさの源泉だ。日本語の十はこれから出た言葉である。韓国では二と表現する言葉だ。多様な漢字語「不二山」、「不尽山」、「不死山」は「ただ一つ」、または決して消えることのできない永遠さを表した言葉だ。

また、富士の「士」は、人を敬って呼ぶ接尾辞またはそれ自体で尊敬語の依存名詞である。富士は「山様」である。韓国には八公山がある。八公は山の姿を形象する漢字の形差で、八公は結局富士のような山姿だ。

北海道を除けば日本中の山は馴染みのある名前ばかりだ。大仙の仙は、韓国語の「ソルダ(설다)」からきていることが分かった。「ソルゴジ(설거지、皿洗い)」の「ソル(설)だ。何も加工されない原初的な状態をいう。その日はこの地が天から生まれた最初の日だ。「ソルナル(설날、元旦)」はその日を称えるための日だ。体を清めて、借りたものがあれば返してその日を迎えなければならない。陰日を白く明かるくするのもそのような理由からだ。

大仙だけでなく、立山、千丈岳などの多くの山でこのタイプの名前を見つける。日本も韓国と同様、ここに多くの意味を置いているという話だ。靴が乱れないように常にきれいにすること、銭湯に使った物を忘れずに元の位置に戻すこと、道路が少しでも破損しただけで、直ちに復旧しておくことは、このような思想の現れだ。日本語の「支払い」は単に物を買い、金を出す行為ではなく、やはりもつれたものを払い落とす行為である。

日本と韓国とは一見違うように見えるが、その根本は違わない。多くの名前が渡ったわけではない。それぞれ環境の違いで定着しただけだ。韓国のむく犬が日本で多少恐ろしい天狗になったのは、高くて険しい山地が多いからだ。

山は国家も人種も性別もない人類普遍愛を秘めている所だ。そこは三浦綾子が言った「一つの太陽に照らされているわたしたちは、一つ心になるべき」を実現してくれる所だ。

馴染みのある山の名前に接するたびに、見知らぬ外国ではなく兄弟の国がそばにあるという思になり胸が震えた。